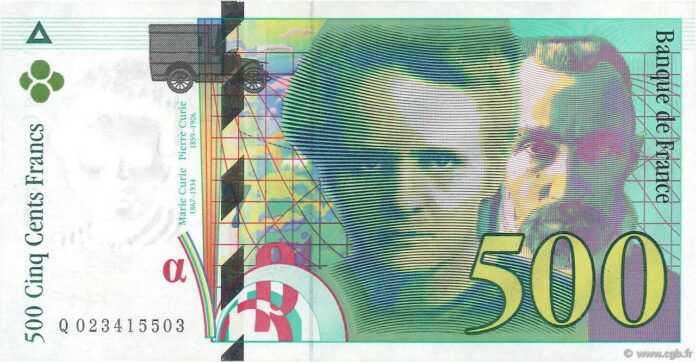

Julián Marías en su artículo Monederos falsos recordaba que en los billetes del Banco de Francia había una inscripción de advertencia para los delincuentes que decía: “los falsificadores serán condenados a trabajos forzados a perpetuidad”. Lo cual tenía su gracia, el falsificador tenía que dictar su propia sentencia en el billete que falsificaba. ¿A quién no le atrae esa imagen al pensar en nuestros queridos educadores terapéuticos y pedagogos competenciales?

Yeray Rogel Seoane | @YerayRogel

Yeray Rogel Seoane | @YerayRogel

Desde hace un tiempo se ha instaurado un discurso apocalíptico en la conversación pública española, influyendo de manera crucial en las decisiones gubernamentales y su réplica desde la sociedad civil. Un mundo que ha perdido totalmente su inocencia, en la paulatina degradación de la responsabilidad y una continúa recuperación de la irracionalidad, no parecen los cimientos más estables para revertir la mala situación ni combatir los problemas tradicionales de la política: pestes, guerras, genocidios, tiranías, colapsos económicos. Entiéndase, la crisis económica como forma de gobierno neoliberal, la pandemia y su deriva oscurantista, y la actual guerra de Ucrania como guerra interpuesta entre las dos grandes potencias nucleares, parecen justificar las tentaciones apocalípticas.

No es descabellado pensar, sin embargo, que el problema original de nuestro tiempo no se cifra tanto en lo que denuncia el discurso fatalista como en la credibilidad que ostenta. La existencia de una omnipresente ideología de la catástrofe supone uno de los principales problemas de nuestro tiempo. Ignorar la realidad es un síntoma inequívoco de decadencia y fragilidad política, esa ceguera voluntaria impone el abandono de nuestro presente al espíritu del caos. La distopía es la sencilla destrucción del futuro por un pesimismo organizado estéticamente, y en la medida en que es una descripción maligna de la

sociedad futura, muestra en qué sentido es ya imperfecta en el presente. Lo apocalíptico refleja las quiebras del propio presente, fruto de las experiencias traumáticas no superadas del pasado que han llegado a nosotros como pecios del naufragio totalitario y colonial. Todavía no hemos asumido ni somos capaces de reconocer esos inmensos fracasos de la política, preferimos expulsarlos al futuro, es decir, incapaces de comprender nuestra herencia la entregamos maltrecha y falsificada para que la carguen, con el mismo anhelo de redención, las futuras generaciones en un horizonte desolador. Una vez más, los falsificadores y su condena.

El pensamiento, escribe Hannah Arendt, todavía es posible, y sin duda real, siempre que los hombres vivan bajo condiciones de libertad política; por desgracia no existe otra actividad humana tan vulnerable a la asfixiante falta de libertad. Libertad como bombona de oxígeno. Precipitadamente se cree que lo peor de las tiranías es la represión que ejercen sobre la acción política y los derechos individuales, pero todavía es mayor la impotencia a la que someten al pensamiento; de hecho es mucho más fácil actuar bajo la tiranía que pensar bajo su yugo. Cabría reflexionar si la manía distópica no nos advierte de ese mismo efecto inhabilitante en las democracias liberales, que ingenuamente creíamos totalmente despojadas de autoritarismo y su desprecio por la vida humana. Hoy se anuncia la muerte de la educación como se anunciaron tantas otras muertes a lo largo de la historia: la muerte de la novela, la imposibilidad de escribir poesía después de Auschwitz, el fin de la historia y el eclipse de las ideologías tras la autodisolución de la URSS, la muerte de Dios en el Siglo de las Luces, y la muerte del hombre y la verdad sustituidos por la Estructura y los juegos lingüísticos. La actual tentación distópica es simplemente la enunciación de otra de esas muertes metafóricas (con consecuencias reales, el mundo político está hecho de ficciones operativas) y su indispensable renacimiento bajo otras formas. ¿No sucede que las hiperbólicas proclamas de una debacle educativa inminente son un modo sutil de inhabilitar la verdadera crítica racional contra su autodemolición?, ¿no serán el utopismo y distopismo educativo un binomio inseparable, elementos de un mismo proceso de degradación más general y en cierto aspecto externo? Muere quizá la educación clásica en

conocimientos, memoria, tradición y erudición occidental, sentido común y autoridad

intelectual, ya malherida por la indolencia de sus antiguos defensores, y aparece la antienseñanza, nace la nueva educación asistencial, tan fatua y necia como sus aliados. Con ello se pierde la épica del aprendizaje, la aventura del saber por el gusto desinteresado, la pasión por el conocimiento duro, el aprecio por la verdad y el pensamiento fuerte, el placer de recordar y la curiosidad intelectual. Y se gana una leyenda rosa: la absoluta y estúpida felicidad inmediata, el bienestar superficial, la educación emocional y utilitaria, una pecera de autoengaños narcisistas y ficciones sentimentales, el victimismo, y el remunerativo juego del agraviado. La ambigüedad y el gozo del saber se sustituyen por la certeza apática del autoconsuelo.

Sobre esta humillante claudicación en la educación le quise escribir al filósofo y profesor

J.Jorge Sánchez: “El mito educativo supone una totalización política según la cual podemos

invertir el mundo, cambiarlo y transformarlo desde las aulas fabricando al «nuevo alumno»

como si fueran la tabula rasa, el lienzo en blanco, o la pizarra vacía donde dibujar ciudadanos perfectos, al estilo del «hombre nuevo» comunista o el nuevo hommo economicus del capitalismo. Aunque enmendaría la plana a los que caen en ese mismo Mito educativo pero inverso: reproducen lo mismo que critican pero desde lo Distópico. Si bien los utopistas educativos creen que puede construirse una sociedad mejor, más humana, justa y feliz desde la educación incapacitando al alumno intelectualmente y destruyendo los contenidos y la autoridad, para mostrarles el arte de vivir y sentir, del mismo modo me parecen cuestionables, y tan peligrosos, los Distópicos educativos que creen que con las nuevas leyes, estilo LOGSE, nos espera un mundo peor, infeliz, más cruel y desigual, o que nos hemos cargado la educación simplemente con leyes educativas de gobiernos desnortados y delirantes que producen como resultado perfectas marionetas para el capitalismo o la idiocia pedagojista y terapeutica. Como si meter las manos en la educación y pervertirla fuera manipular la naturaleza humana. Caen, a mi juicio, en el mismo Mito eugenésico de la educación. Ni lo uno, ni lo otro. Sencillamente saldrán más idiotas y analfabetos funcionales con todas sus peligros (quizá más de los que ya existían, ¡y no eran pocos antes!) pero no más anti-ciudadanos, inmorales e iliberales de lo que

ya eran antes por efecto y desgracia de las viejas ideologías y religiones políticas, incluido el neoliberalismo”.

Julián Marías en su artículo Monederos falsos recordaba que en los billetes del Banco de

Francia había una inscripción de advertencia para los delincuentes que decía: “los falsificadores serán condenados a trabajos forzados a perpetuidad”. Lo cual tenía su gracia, el falsificador tenía que dictar su propia sentencia en el billete que falsificaba. ¿A quién no le atrae esa imagen al pensar en nuestros queridos educadores terapéuticos y pedagogos competenciales? Para que proliferen estos falsificadores del conocimiento tiene que haber desaparecido toda aduana intelectual y moral. Lo grave no es solo que se acuñe un falso saber, eso siempre ha sucedido, sino que socialmente seamos incapaces de identificarlo y desactivarlo. La hegemonía de los falsificadores expresa algo más general: la derrota del pensamiento.

___

Yeray Rogel Seoane (Barcelona, 1993), es licenciado en Filosofía por la UB. Editor de los blogs La víbora celta y Crónicas del desengaño, dedicados al análisis y crítica cultural del mundo político y la sociedad mediática. Actualmente prepara un ensayo biográfico (recogiendo la vida y obra de Gregorio Morán y Santiago López Petit) sobre la memoria política y cultural de la Transición.

Josep Otón

Josep Otón

Yeray Rogel Seoane |

Yeray Rogel Seoane |